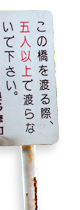

一度に五人以上渡るべからず。奥多摩むかし道の吊り橋。しだくら橋

東京都心、大都会を横切る中央線をひたすら西に。のどかな方へいくつか乗り換え、東京都の最西端、多摩のその奥に位置する。読んで字のごとし奥多摩。着いた途端に「ここが東京?」という感じだ。

ここ奥多摩にはJR奥多摩駅から奥多摩湖までを自然を感じながら歩いて散策できるコースがある。その名を「むかし道」。旧青梅街道ともされ、江戸時代には普段から使われる一般道であった。場所によってはひと1人がやっと通れるような狭い所もある。当時は馬に乗ってこの道を移動していたというのだから、そうとう過酷な道のりだったのではないだろうか。今では、途中に奥多摩湖を形成している小河内ダムの建設用に作られた資材運搬用の線路の跡や、奥多摩の主な産業である林業を営んでいる人々の民家が立ち並ぶ集落があり、休日のハイキングには丁度良いトレッキングコースになっている。そんな「むかし道」を奥多摩駅からのんびり歩いて行くと、総距離の半分くらい過ぎたかなという場所に、深い渓谷にそびえる吊り橋「しだくら橋」が見えて来た。

一度に五人以上は乗れないというこの橋の揺れはなかなかのものだが、それはなんとも安心感の残る、頼りがいのある揺れで、一歩一歩進むごとにこの橋の「強固さ」を感じさせてくれる。橋の中央から、目下に広がる惣岳(そうがく)渓谷の眺めも高さゆえに壮大である。この渓谷は度重なる多摩川の氾濫により谷から押し出した巨岩怪岩が渓谷を埋めているというもので、別名「惣岳の荒」とも呼ばれている。怒濤の荒々しさを見せる渓谷だが、その昔、ここを木材を束ねた筏で下ったという。当時も重要な難所とされていたようだが、「ここを運ぶのか・・!」と思わず驚愕してしまった。

そして気になるのは橋を渡りきったところであるが。道はあれど「むかし道」から外れることになるのでむかし道終点の奥多摩湖を目指すハイカーにとっては引き返すことになり、高所が苦手な人でも強制的に「しだくら橋」の渡り心地を二度楽しむことになる。引き返す際には、橋の対岸付近に渡ろうとしている人がいる場合、こちらの人数と合わせて五人以上にならないよう注意しよう。

社の左側には細い急勾配の坂道があり、そこを慎重に下って行くと小さな滝がある。

Vol.2 東京奥多摩「氷川小橋」